TERCERA PARTE

FORAJIDO

CAPÍTULO 11

Gobernador, escritor, zaino

-No hay nadie –confirmó Yginio tras terminar de explorar la oscura calle, tan negra que era ideal para una emboscada al entrar en ella.

-Parece que cumple su palabra –dijo Billy.

-Aún con todo, no deberías entrar solo –aconsejó Tom Folliard -, quizá te esperen dentro. El que no haya nadie fuera puede ser una artimaña para que te confíes, porque un tonto sabe que comprobarías el callejón antes de entrar en él.

-No entraré solo –respondió cogiendo el rifle del caballo -. Vosotros vigilad. Si viene alguien sospechoso, disparad; me servirá de aviso.

La puerta no estaba cerrada con llave. Abrió con lentitud. Caminó a pasos lentos por un pasillo sin luz hasta llegar al estudio. Sólo había una única lámpara en la mesa del despacho. Gruesos cortinajes evitaban que la iluminación llegara al exterior de la casa.

Había dos hombres sentados. El uno lo conocía: el juez Wilson. Se sintió más seguro, aquel hombre siempre se había comportado como un amigo y confiaba en él. El otro por lógica, debía ser el Gobernador.

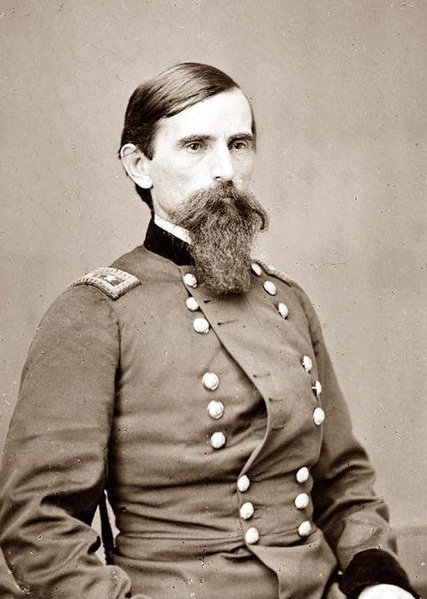

Wallace vio a la entrada, todavía en penumbra, una sombra delgada de estatura algo más de la media. Llevaba un rifle en la mano derecha y un revólver en la izquierda. Se levantó para recibirlo al tiempo que Billy entraba en la estancia. Cuando la lámpara le iluminó, Wallace se sorprendió de la extrema juventud del forajido. Sabía que era joven, pero era un adolescente imberbe apenas mayor que el mensajero mexicano. El Gobernador se presentó.

-Pasa sin miedo –añadió tuteando -. Como ves, estoy desarmado y quitando el juez Wilson no hay nadie más. No corres ningún peligro.

Billy inspeccionó desconfiado con los ojos, sin moverse ni responder, buscando algún rincón escondido; tampoco se veía ningún pie asomando por debajo de las cortinas.

Guardó la pistola y bajó el winchester; lo apoyó en el reposabrazos cuando Wallace le invitó a sentarse, pero no en la butaca que le ofrecía sino en otra, que detrás sólo tenía la pared y dominaba con la vista la entrada del despacho.

El detalle irritó a Lew Wallace, pero ocultó su mal humor con una sonrisa hipócrita.

Durante la conversación Billy descubrió que Wallace tenía una vasta cultura, que le recordó a Tunstall e inconscientemente, por similitud, confió en él. Pero Wallace no era Tunstall, era un artero político para quien el fin justificaba los medios. No tenía la menor intención de indultar a un sanguinario criminal como Billy, por mucho que Wilson hubiera hablado en su favor (se veía claro que Kid tenía embaucado al juez), pero sí podía utilizarlo para encarcelar a los asesinos de Chapman, y no porque lo hubieran matado sino porque Chapman contaba con su beneplácito, con lo cual el crimen era un ataque indirecto a su persona, el Gobernador de Nuevo México. Aquel bandolero adolescente sería la herramienta que emplearía para poder ajusticiarlos, pero como utensilio, cumplida su tarea, lo arrojaría a un lado.

Mas Billy tampoco era un bisoño ignorante de la vida.

Desde que era pequeño, en el Oeste, todos lo que conoció hacían honor a la palabra dada, incluso la cumplían forajidos como Jesse Evans, John Kinney o el propio Dolan. Podría no sospechar que hubiera personas que hicieran del engaño, el embeleco, la falsedad o mudar de bisiesto, llámese política, su razón de ser y menos si tenían cultura, pero eso no significaba que no supiera leer los silogismos, ardides y tortuosidades de la retórica. Así que no tardó en oler a chamusquina bajo la fragancia floral de la verbosidad de Wallace, y su confianza inicial a caer en el olvido.

El Gobernador propuso que la mejor manera de protegerlo sería que Billy aceptara una falsa detención, antes de testificar ante el gran jurado sobre lo que vio la noche del asesinato de Chapman.

-¿Por qué?

-Me has hablado del acuerdo firmado con Dolan. De esta forma no sospecharán que testificas voluntariamente.

-Entiendo –sonrió con socarronería cínica -, y aún sería mejor si me ven cargado de grilletes.

-Por supuesto –Wallace hizo un movimiento de cabeza afirmativo.

Las pupilas de Billy reflejaron la llama de la lámpara.

-¿Y después? –preguntó.

-Después saldrás libre con el perdón en tu bolsillo por todas tus malas acciones.

A Kid le gustó el sonido de aquellas palabras, pero no se dejó engatusar por el entusiasmo. No le gustaba que lo metieran en la cárcel, aunque tuviera su lógica.

-Me parece bien, pero si no le importa, lo pensaré primero. Le daré mi respuesta dentro de un par de días.

-Otra cosa –añadió Wallace -. Llevan a la justicia al teniente coronel Dudley por lo ocurrido el verano pasado cuando mataron a McSween. Tengo entendido que estuviste allí.

El muchacho asintió.

-Deberías declarar como testigo. ¿Estás de acuerdo?

-Desde luego.

Nunca podría olvidar lo que hizo el militar.

Terminada la reunión, se estrecharon la mano y Billy abandonó la casa. Si hubiera girado la cabeza habría visto cómo Wallace, con cara de asco, se limpiaba la mano que le había dado en la levita.

Dos días más tarde Billy escribió una carta al Gobernador aceptando el trato. Estaría en la cantina de San Patricio y se entregaría al sheriff Kimbrell.

***

-No me fío de ese hombre –dijo Yginio.

El mexicano era bueno juzgando a la gente, Billy no desdeñó su opinión. Tampoco él terminaba de fiarse; por desgracia no le quedaba otro camino que confiar en el Gobernador si quería que le concediera el indulto. Si se oponía a sus mandatos entonces sí que no se lo daría.

Era un chantaje: ¿Quieres mi indulto? Entonces haz esto.

Con otras palabras, pero eso es lo que había dicho. ¿Cómo confiar en alguien así? Pero no había otra manera. En aquellos momentos tenía la sensación de ser como ese transporte nuevo, tan extendido en el Este y que estaban construyendo ahora en Nuevo México, ferrocarril lo llamaban; se sentía como la locomotora, que no podía ir más que donde la llevaban las vías.

-Quiero que regreses a casa, Yginio –dijo.

-¿Por qué?

-Porque este camino tengo que recorrerlo yo, nadie más.

-Bi…

-Tus padres son mayores –interrumpió -, no tardarán mucho en depender de ti. Tienes obligaciones familiares…

-Me estás apartando con una mala excusa.

-Si así es como lo ves…

-¿Es que hay otra manera?

Yginio tenía los ojos vidriosos.

-Todo esto lo hago para llevar una vida normal, poder casarme con Celsa. Sólo te pido que tú hagas lo mismo.

Yginio no estaba de acuerdo. Finalmente al cabo de un rato, desistió. Cuando abandonó San Patricio tenía lágrimas en los ojos.

Aún coincidieron alguna vez y el muchacho siempre le prestó la ayuda que necesitaba, pero ya no cabalgarían juntos. Muchos años más tarde, entrado el siglo XX, cuando Yginio Salazar falleció de ancianidad sus hijos escribieron en la lápida el epitafio: Compañero de Billy el Niño.

-¿También me echas a mí? –preguntó Tom Folliard contemplando como el joven mexicano se alejaba.

-Perdería el tiempo; no me harías caso. Pero sí te necesito lejos.

-¿Qué quieres decir?

-Que si esto sale mal, necesitaré alguien de confianza que me ayude a escapar.

-Por fin dices algo con sentido. Cuenta conmigo.

Poco después abandonaba la población.

Billy entró en la taberna, se sentó en una mesa y pidió una baraja para entretenerse haciendo solitarios mientras esperaba a Kimbrell.

Se abrió la puerta. Tom.

-¿Puedo saber por qué has vuelto?

-Te acompañaré hasta que llegue el sheriff.

Billy movió la cabeza con una sonrisa que podía interpretarse de muchas maneras.

Puso la baraja en medio de la mesa.

-Tú cortas –cloqueó.

Estuvo jugando con la tranquilidad que crea la resignación, pero a Folliard no le engañaba. Tom sabía que en aquellos momentos Billy era como un griego ante el Destino y que sabedor que no puede oponerse al Hado alejaba a quienes más apreciaba para que no corrieran su negra suerte.

-Nunca creí que te rindieras –comentó.

-Dime otra manera de conseguir el perdón.

-¿Y si al final no te lo da?

-Sólo hay una forma de saberlo, ¿no?

No hablaron más. Durante las siguientes horas jugaron en silencio. De pronto se abrieron bruscamente ambas puertas, la frontera y la trasera, apareciendo varios hombres empuñando armas. Ninguno de los dos amigos se movió.

-¿Es necesario esto, George? –preguntó Billy a Kimbrell – Quedé que me entregaría pacíficamente.

-Lo siento, Billy, cumplo órdenes.

-¿También te han ordenado acribillarnos si hacíamos algo sospechoso –quiso saber Folliard.

El silencio de Kimbrell fue muy elocuente.

Con el ceño fruncido Billy fue soltándose el cinturón del arma.

-Consérvala –dijo amistosamente el sheriff -. Sé que cumplirás tu palabra.

-¿Dónde me llevas? –preguntó Billy al salir a la calle.

-A casa de Juan Patrón.

Era un amigo de ambos que ya recogió en su día a Susan McSween cuando mataron a su esposo. Que lo llevaran a aquella casa significaba cierta garantía; Billy se sintió más tranquilo.

Lo que no sabía es que Kimbrell actuaba por iniciativa propia. Las órdenes recibidas era de llevarlo desarmado a la cárcel y balearlo si se oponía. Nada de esto dijo al muchacho, quien no protestó cuando Folliard lo acompañó. Por la razón que fuera se sentía solo en aquellos momentos y le reconfortaba tenerlo a su lado.

La casa de Juan Patrón era de una única planta de adobe, techado de gran inclinación y adherida a otra de idénticas características, pero apenas se instalaron en ella.

Enterado Wallace de lo que había hecho Kimbrell pasó por encima suyo, echando exabruptos enfurecidos y ordenó a Longworth que encerrara a ambos forajidos en el pozo de la cárcel de Lincoln.

Tom Longworth era uno de los ayudantes de Kimbrell, de unos 60 años de edad y que leyó dos veces el telegrama del Gobernador. No había duda. Era su nombre el que estaba escrito. Wallace debía haber destituido a Kimbrell.

Conocía a Billy bastante bien, estaba seguro que el muchacho no lo mataría si iba solo, pero no pudo evitar el miedo cuando le informó que tenía que llevarlo a la cárcel.

-Tom –dijo lentamente Kid -, he jurado que nunca volvería a entrar en ese agujero, vivo.

El agente de la Ley tenía la boca seca; sus cabellos, entre grises y canos, pegados sudorosos a la frente, retorcidos como gusanos.

-No es cosa mía –la voz le temblaba -. No quiero encerrarte allí. No quiero encerrar a nadie ahí. Pero son mis órdenes. No puedo evitarlo.

Extendió el telegrama. Aquello tenía que quedar muy claro, no quería al chico como enemigo.

Los ojos de Billy eran serios cuando los apartó del papel. Entregó su arma; Tom, la suya. Caminó tristemente hacia la puerta de la cárcel. Se detuvo en el umbral.

-Tom –dijo a Longworth -, voy a entrar porque no tengo nada contra ti, pero daría todo lo que tengo para que el bastardo que ha dado la orden estuviera en tus zapatos.

Su rostro estaba ceniciento cuando Longworth cerró la puerta del agujero tras ellos.

Estuvo unos minutos meditando. Luego caminó hasta la puerta de pino buscando por los bolsillos, sacó un lápiz. Escribió en ella:

William Bonney fue encarcelado la primera vez el 22 de diciembre de 1878. La segunda, el 21 de marzo de 1879, y espero que nunca vuelva a serlo.

W.H. Bonney

-¿Ahora qué? –preguntó Folliard cuando terminó de escribir.

-Ahora nos vamos.

Llamó con un grito a Longworth.

-¿Necesitas algo? –preguntó el ayudante acudiendo.

-Tú ya has cumplido con tu deber encerrándonos –informó Billy -. Ahora suéltanos si no quieres que nos escapemos por las malas.

Longworth abrió el cerrojo.

-Tendré que dar parte de que habéis huido –aclaró.

-Me parece justo. ¿Nos devuelves las armas?

-Están encima de la mesa.

La lógica dictaba que huyera, pero no lo hizo, se quedó en Lincoln con chulería adolescente, mostrando un desprecio que todos creyeron que era hacia el sheriff, pero que en realidad era a Lew Wallace.

Aunque se instaló nuevamente con Tom Folliard en casa de Juan Patrón, ahora salían ambos a la calle a plena luz del día, con las pistolas al cinto y los winchesters en las manos.

Enterado el Gobernador, hubiera dado orden de que los cosieran a balazos, pero necesitaba a Billy como testigo, así que se tragó la bilis y se la volvía a tragar cada vez que le informaban que ambos malhechores recibían las visitas de sus amigos y que muchos hispanos locales les llevaban comida, bebida, cigarros y que no se perdían un baile. La desfachatez de aquel crío era asombrosa.

Wallace se presentó en Lincoln una semana más tarde, tenía que comprobar con sus propios ojos todo lo que le decían.

Billy le recibió como si fuera un tío lejano al que hiciera tiempo que no veía. El Gobernador tuvo que hacer acopio de su mejor fariseísmo, doblez y disimulo para corresponder a la fingida sonrisa de Billy con otra santurrona.

Quince días después, a mitad de mes, Billy cumplía su promesa y testificaba ante el gran jurado de lo que vio durante el asesinato de Chapman. Tom Folliard también declaró como testigo.

Consumada su parte Billy esperó que Wallace efectuara la suya.

Seis días más tarde, el 20 de abril, ante el tribunal de Lincoln comenzaba la audiencia de Billy en relación a los asesinatos del sheriff Brady y Buckshot Roberts. Aquello no era lo acordado. El trato era que tras declarar le haría entrega del certificado de perdón en mano. Quizá el juicio fuera una simple formalidad de Wallace, para cubrirse las espaldas haciendo todo legal, pero tenía sus dudas por la forma como había actuado cuando la detención.

Se convenció de que todo era una trampa cuando trasladaron la causa al condado de Doña Ana. En Lincoln todos lo conocían y sin duda hubiera sido absuelto, pero en Doña Ana lo conocían sólo por su reputación. No le extrañó ser declarado culpable. En cambio los asesinos de Chapman fueron todos absueltos menos Campbell, pero se le facilitó la huida y nunca más se supo de él tras la fuga.

Visto el panorama Billy se propuso escapar, pero decidió dar el beneficio de la duda a Wallace, puesto que seguía confinado en casa de Juan Patrón. El que no lo hubiera encarcelado después de ser declarado culpable en el juicio preliminar le daba ciertas esperanzas de que finalmente Wallace cumpliera su palabra, dado que faltaba el juicio de Dudley.

A finales de mayo declaró sobre las acciones del teniente coronel en la batalla de Lincoln del verano anterior.

Wallace no movió pieza.

Harto de esperar y temiéndose lo peor Billy decidió no correr riesgos y abandonó la ciudad con Tom Folliard. Ninguno de los guardianes del muchacho hizo el menor movimiento para evitar la huida. Apreciaban más a Billy que al Gobernador.