TERCERA PARTE

FORAJIDO

CAPÍTULO 10

Una carta a Lew Wallace

Susan McSween contrató al abogado Ira Leonard para reemplazar a Chapman. Leonard no perdió el tiempo. Acusó al teniente coronel Dudley de haber ayudado e incitado en el asesinato de Alexander McSween, el incendio de la casa y el saqueo de la tienda de Tunstall, así como el haber amenazado al juez Wilson y calumniado a la señora McSween, enviando todos los cargos al Secretario de la Guerra.

Por su parte, el Gobernador, convencido que iba desencadenarse una nueva guerra tras el asesinato de Chapman, escribió una carta a Washington pidiendo permiso para aplicar la Ley Marcial en el Territorio de Nuevo México. Mas se encontró que el Presidente no quería nuevos berenjenales por culpa del Ejército con los civiles. Bastantes problemas había ocasionado Dudley, y dado que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, la petición de Wallace fue denegada.

Dolan y Billy estaban a un paso de liarse a tiros, ya había ocurrido cuando Tunstall. Tenía que evitarlo a toda costa y estaba solo, el Gobierno de la Nación se lavaba las manos.

Wallace, con el documento del general Hatch, que destituía a Dudley, se desplazó rápidamente a Fort Stanton y dio orden al nuevo comandante en jefe, de detener cuanto antes a Dolan, Billy y su gente. Para más seguridad y hacerlo lo más legal posible redactó una lista de treinta y siete hombres, que supuestamente habían cometido crímenes en el condado de Lincoln, para ser arrestados. Con ella envió a los militares de Fort Stanton a detenerlos; no se fiaba del sheriff ni de ningún civil. De los 37, sólo nueve eran reguladores, el resto pertenecían a la cuadrilla de Dolan.

En Fort Sumner Billy se enteró que los militares lo habían estado buscando por San Patricio. No había conseguido nada firmando la paz, se dijo. Sí, se había quitado de encima a Dolan, pero ahora estaba Wallace dando por c…

-¿Has dicho algo? –preguntó Tom Folliard.

-Nada, hablo solo.

No podía quedarse en Fort Sumner, por descontado que acudirían también. No queriendo crear problemas a sus amigos, los abandonó en solitario a pesar de la oposición de Folliard, Yginio y los demás. Sería más fácil escabullirse yendo solo que en grupo, arguyó. Se encontrarían en Las Tablas.

No podía haberse ido más a tiempo. A unas 15 millas de distancia vio un grupo de jinetes que se dirigían hacia Fort Sumner. Confiando en que no lo habían visto se desvió de la ruta primitiva. Durante las horas siguientes giraba la cabeza sin ver ningún polvo en la lejanía. Al anochecer montó un campamento en un antiguo rancho en ruinas.

Entró en la casa con el caballo y encendió un pequeño fuego sin humo, que apagó tan pronto cenó. Poco después estaba durmiendo.

Sin embargo, de la misma manera que Billy había descubierto a los jinetes, éstos lo habían visto a él. Sospechando quién era al percibir que cambiaba de ruta, para no cruzarse, siguieron sus huellas a distancia para no ser descubiertos.

Fue su caballo quien lo alertó. Billy se despertó bruscamente. Veinticinco soldados estaban rodeando la casa cortando todas las vías de escape.

-¡Billy! –gritó el capitán.

-¿Quién me llama?

-Estás rodeado. Entrégate y salvarás la cabeza.

-Cuida la tuya, que yo cuidaré la mía.

Se acercó sigilosamente a su potro.

-Ríndete –insistió el militar – o llevaremos tu cadáver a Lincoln atado al lomo de una mula.

-¡También son ganas!-respondió irónico.

Una cabeza asomó por la ventana fisgando. Disparó. La cabeza desapareció, hubo gritos de que lo había matado y cierta confusión que aprovechó saliendo a galope con el cuerpo colgando de un flanco del caballo, como le habían enseñado los indios los días en que estuvo en las Colinas Negras.

Atravesó fácilmente la línea. En la oscuridad sólo vieron un caballo sin jinete y convencidos de que seguía en la casa no se movieron. De vez en cuando disparaban contra ella sin obtener respuesta. Sin duda Kid esperaba tener seguro el tiro antes de disparar. El capitán se recobraba lentamente. La bala le había rozado la sien y tenía un fuerte dolor de cabeza.

No fue hasta el amanecer que comprobaron que había huido.

Nuevamente siguieron sus huellas. Conducían a unas colinas de rocas rotas y escarpadas que ofrecían mucha protección natural contra las balas. En lo alto, cerca de unos riscos inaccesibles, vieron atado su caballo. El canalla los estaba esperando.

El capitán no se sentía tan audaz. Había tenido una suerte que posiblemente no se repetiría. La cabeza aún le palpitaba a ratos debajo del vendaje.

-Tú –señaló con el dedo al explorador indio que iba en el grupo -. Sube y róbale el caballo. Sin él será presa fácil.

La presa sería él, pensó el apache, pero no se atrevió a replicar. Por precaución dejó sus armas.

Billy lo vio ascender y no hizo ningún movimiento hasta que llegó lo suficientemente cerca para hablarle sin gritar.

-No des un paso más –dijo en español. Viendo que estaba desarmado añadió –: Supongo que me quieres quitar el caballo.

-Así es, Bilito, me lo ha ordenado el gringo –como muchos apaches conocía el idioma a la perfección.

Estaba pálido. Entre los indios e hispanos se decía que Billy nunca había matado a ningún nativo de Nuevo México ni a nadie desarmado y temía ser el primero.

-Bueno, pues vuelve y les dices a esos valientes, que he dicho yo que suban ellos a buscarlo.

No subieron y lo malo es que estaba en una posición desde la que podía alcanzarles fácilmente si hacían el menor movimiento.

-¿Qué hacemos? –preguntó el sargento.

-Esperaremos a la noche.

-Es peligroso subir por esos peñascos a oscuras.

-¿Prefieres hacerlo ahora?

No contestó.

Al anochecer, mientras ascendían por la ladera con precaución de no hacer ruido, Billy bajaba por la otra tan fuino como ellos.

El capitán juró nuevamente engañado. Tenía que capturarlo vivo o muerto. Era ya cuestión de amor propio.

Esta vez las huellas conducían a una pequeña casa de adobe en las cercanías de Río Peñasco. El caballo no se veía por ningún sitio.

-Es otra treta –dijo el capitán -, tiene que estar en esa casa.

-Si no le importa, señor –dijo el explorador indio -, buscaré a ver si encuentro el caballo. Quizá la treta sea a la inversa, que nos quiera hacer creer que está en la casa y continúe huido.

-¿Es que crees que es Aníbal o Napoleón?

-¿Quiénes? –el apache no conocía a aquellas personas.

-Da lo mismo. Busca si quieres. Está en esa casa, si lo sabré yo.

Era diminuta, pobre en apariencia, de una planta y una única habitación. Un mexicano y su esposa dormían en un colchón de lana recién vareada en una esquina mientras Billy lo hacía sobre una manta en la otra.

El sonido de un chotacabras lo despertó. Lo volvió a oír. No era natural. Alguien lo avisaba.

El indio no insistió más confiando que hubiera sido suficiente. Billy le había perdonado la vida. Ahora estaban en paz.

Billy se arrastró a la cama donde dormía el matrimonio mientras los soldados rodeaban la casa. Estaba hablándoles en susurros cuando golpearon la puerta para que la abrieran. Rápidamente Billy se escondió en el lecho, debajo del colchón. El matrimonio lo cubrió con las ropas de cama y se acostaron encima.

Llamaron a la puerta más insistentemente. La mujer se levantó.

-¿Quién es? –preguntó sin abrir.

-¡El Ejército! ¡Abran!

Apenas soltó el pestillo la puerta se abrió de un empujón que estuvo a punto de derribarla. Gritó asustada al ver las armas. El pequeño cuarto se quedó más diminuto con los soldados amontonados. La mujer se sentó en la cama.

-¿Dónde está? –aulló el capitán.

-¿Quién? –preguntó el marido.

-¡Billy, ese mal nacido! ¿Dónde está?

-No lo sé.

-No mientas, ¿dónde esta escondido?

-La casa sólo tiene esta habitación –dijo la esposa metiéndose en el lecho -, y ustedes la atiborran, ¿dónde quiere que esté?

Billy se ahogaba medio sofocado. Tenía encima suyo el colchón, las mantas, las sábanas, el matrimonio…

Los soldados no encontraron a nadie en el cuartucho. El explorador apache había tenido razón, la treta había sido a la inversa. El capitán se rindió, vencido. Montaron a caballo y continuaron la persecución, aunque ya no encontraron ninguna pista. El chico les había burlado.

Cuando los jinetes se alejaron Billy salió del escondite, sudando y con síntomas de hipoxia. No pudo evitar un comentario jocoso. Rieron los tres.

Cuatro días más tarde llegaba sin problemas a Las Tablas, una diminuta aldea de mexicanos, a 29 millas del Viejo Sendero Español, que había conectado comercialmente Abiquiú con Santa Fe, Los Ángeles y San Diego. Se encontraba en el condado de Río Arriba al norte de Nuevo México, cerca de Colorado. Un sitio tranquilo, porque todos lo buscaban al sur creyendo que cruzaría el Río Grande.

Yginio Salazar y Tom Folliard estaban esperándole.

En la habitación de la venta Yginio le informó que los soldados habían estaba buscándole en casa de sus padres y que se rumoreaba que quería pasar al Viejo México.

-Wallace te la tiene jurada –dijo Folliard.

-Sí, y no le he hecho nada.

-Tiene miedo de otra guerra –conjeturó Yginio que, a sus dieciséis años recién cumplidos, era un muchacho avispado como pocos -. He oído que ofrece una recompensa de mil dólares por tu cabeza y otra a quien testifique sobre el asesinato de Chapman. Parece ser que nadie vio nada.

-Una recompensa, ¿eh? –rezongó Billy pensando.

-¿Qué te propones? –preguntó Folliard.

-Yo seré el testigo. El dinero de la recompensa que se lo quede. Le pediré otra cosa.

Solicitó papel y material de escritura.

-¿Qué día es hoy?

– Trece de marzo.

-No hace ni un mes que mataron a Chapman y me ha causado más problemas que Dolan en todos los anteriores.

Mojó la pluma en el tintero. Pensó unos segundos y comenzó a escribir:

13 de marzo de 1879

A su Excelencia el Gobernador, General Lew Wallace.

Estimado señor:

He oído que ofrece mil dólares por mi persona, pero valgo más como testigo. Sé que busca uno contra los que asesinaron a Mr. Chapman. Si pudiera comparecer ante la Corte podría dar la información que desea, pero tengo acusaciones en mi contra por las cosas que ocurrieron en la última Guerra del Condado de Lincoln y temo entregarme, porque mis enemigos me matarían.

El día en que Mr. Chapman fue asesinado estaba en Lincoln, a petición de unos buenos ciudadanos, para reunirme amistosamente con Mr. J. J. Dolan y poder dejar a un lado nuestras diferencias. Estuve presente cuando Mr. Chapman fue asesinado y sé quién lo hizo y si no fuera por esas acusaciones que tengo, lo habría dejado claro ya. Si está en su poder anular dichas acusaciones, espero que lo haga, para darme la oportunidad de hablar.

Por favor, envíeme su respuesta diciéndome lo que puede hacer usted. Puede enviarla con el mismo mensajero.

No tengo ningún deseo de luchar más. De hecho no he levantado una mano desde su proclamación. Puede pedir referencias mías a cualquier ciudadano, porque la mayoría de ellos son mis amigos y me han estado ayudando todo lo que han podido. Me llaman Kid Antrim, pero Antrim es el nombre de mi padrastro.

Esperando su respuesta, sigo siendo su obediente servidor.

W. H. Bonney

-Yo llevaré la carta –se ofreció Yginio.

-Ten cuidado –Billy no las tenía todas consigo -, a veces matan al mensajero.

Dos días más tarde, Lew Wallace releía por segunda vez aquellas líneas sin salir de su asombro. Nunca había conocido a nadie con tanta cara dura.

Era un hombre de 52 años, cabello lacio con raya lateral, rostro alargado, pómulos acusados, nariz larga, mentón puntiagudo, chupado de carnes, barba de a palmo con los carrillos afeitados y mostacho prominente, de forma que algún aprensivo juraría que se metía los pelos a la boca cuando comía.

Huérfano de madre, su padre se había vuelto a casar siendo niño con una de las primeras mujeres sufragistas y defensoras de la abstinencia del alcohol. Estudiante de Derecho lo abandonó para ir voluntario a la guerra contra México. Posteriormente reanudó sus estudios, fue elegido para el Senado y volvió al Ejército al estallar la Guerra de Secesión. Había luchado en el Ejército de la Unión durante la misma alcanzando el grado de general. Su actuación durante la contienda fue contradictoria, porque si bien había conseguido grandes éxitos, su labor en la batalla de Shiloh fue denostada. Wallace sufrió mucho por la pérdida de su reputación tras aquellos hechos y luchó toda su vida para cambiar la opinión pública sobre su papel en la batalla, llegando incluso a suplicar al Presidente Grant tanto por carta como en persona que intercediera por él. Grant rehusó hacerlo.

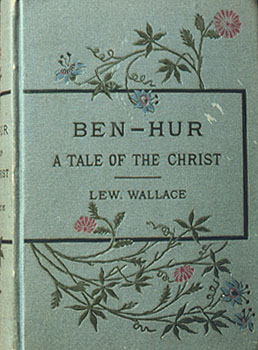

Su actuación como Gobernador de Nuevo México entraba dentro de su guerra particular para recobrar el beneplácito del público y del Gobierno, aunque su mayor preocupación en aquellos momentos, no era instaurar la paz en el Territorio sino ultimar la publicación de lo que consideraba su obra cumbre: “Ben-Hur: una historia de Cristo”. Incluso se veía a sí mismo uno de sus personajes: Poncio Pilatos. Como el procurador romano también él debía lidiar en una tierra salvaje y levantisca, que poseía su propio celote moderno: William Bonney.

Sin embargo, la carta del forajido le brindaba una oportunidad única: terminar con todo aquello de una forma bastante menos agresiva a como lo había calculado.

Leyó por tercera vez la carta. También sería interesante conocer en persona a aquel granuja que les llevaba a todos de cabeza. Conocía sus desmanes, porque no cesaba de leer todo lo que se escribía sobre él, e incluso alguna de sus aventuras le había inspirado en su novela.

Miró al muchacho mexicano, que contemplaba ensimismado la lujosa habitación del hotel. A pesar de su juventud se veía curtido. Sin duda era uno de sus hombres y no alguien que hubiera contratado como correo.

-Si te esperas un poco, te daré la respuesta.

Yginio asintió con la cabeza.

Lincoln, 15 de marzo de 1879

W. H. Bonney

Venga a la casa de Squire Wilson (no el abogado) a las nueve de la noche del lunes siguiente solo. No me refiero a su oficina, sino a su residencia. Siga a lo largo del pie de la montaña al sur de la ciudad, entre por ese lado y llame a la puerta este. Tengo autoridad para eximirle del enjuiciamiento si testifica lo que dice que sabe.

El objetivo de la reunión en Squire Wilson es arreglar el asunto de alguna forma para hacer su vida segura. Para ello se debe utilizar el mayor secreto. Así que acuda. No le diga a nadie, ni a un alma viviente, a dónde va ni el objeto de la reunión. Si puede confiar en Jesse Evans, puede confiar en mí.

Lew Wallace