SEGUNDA PARTE

LA GUERRA DEL CONDADO DE LINCOLN

CAPÍTULO 7

Un pan como unas hostias

Los hombres de Dolan apilaban leña contra las alas este y oeste del edificio. Iban a incendiar la casa comprendió Susan McSween que decidió actuar por su cuenta.

Salió de la mansión valientemente a rastras para evitar los tiros. En la calle se puso en pie y echó a correr hacia los militares pidiendo hablar con el coronel Dudley.

-¡Señora McSween! –se sorprendió el sheriff Peppin al verla.

Susan intentó razonar con él. El sheriff negó con la cabeza.

-Señora, si no quiere ver su casa en llamas haga salir a todos de ella…

Susan lo miró desesperada.

-…Quiero que entienda que ya no hay salida, que hoy los tendré vivos o muertos.

Sin responder, la mujer prosiguió su camino casi chocando con él.

Dudley estaba en su tienda bebiendo whisky con el líder de la banda de los Seven Rivers Warriors, John Kinney, en amigable y confidencial conversación de embriagados. Arrugó las cejas molesto cuando se la presentaron.

-¿En qué puedo servirla? –suspiró más que preguntó en un tono grosero en la frontera de lo educado.

Era un hombre de cabeza maciza, cúbica que no esférica, cabello gris cortado por las sienes, medio tupé en la frente, canoso, cejijunto en aquellos momentos y mostacho espeso con las puntas elevadas de donde colgaban unas gotitas de la bebida que terminaba de trasegar con gula.

Susan no se hizo ilusiones cuando aquellos ojos ramplones se clavaron en ella.

John Kinney hizo un comentario obsceno, que tenía la gracia en el trasero, pero que ambos borrachos encontraron tan jocoso que se rieron.

-¿Para qué están ustedes en la ciudad?

No pudo evitar el tono arisco, estaba demasiado alterada por las palabras de Peppin, el suspiro con el que la saludó Dudley y el vil lenguaje de Kinney. Su propia pregunta no ayudó precisamente.

-Para proteger a las mujeres y niños –respondió el coronel cerrando los labios con obstinación fatua.

-Entonces, ¿por qué no me protege a mí, a mi hermana y mis sobrinos, que están en la casa? Van a incendiarla.

-¿Cómo voy a proteger nada si su propio marido ha dicho que la hará volar?

Susan palideció.

-Eso es mentira.

-¿Mentira, eh? –enseñó un papel -. Este escrito me lo hizo llegar su esposo cuando rodeábamos la casa. Lo trajo su sobrina de diez años. Lo dice claramente.

-No me lo creo. Déjeme verlo.

Extendió la mano para cogerlo, pero Dudley se apartó. Sostenía el escrito, con dos dedos, a distancia.

-Léalo desde ahí, señora ¡Sargento Baker!

-¿Señor?

-Dispare contra la señora McSween si intenta quitarme la carta de la mano.

A aquella distancia no se distinguía bien lo que decía una letra garabateada con prisas. En realidad lo que ponía era:

¿Tendrá la amabilidad de decirme por qué los soldados rodean mi casa?

Susan se convenció que sólo querían terminar con su marido.

-¿Está diciéndome –se negaba a rendirse -, que va a dejar morir a los niños?

-Es una lástima –cínico -, pero en todas las guerras hay daños colaterales. De lo que ocurra, sólo el marido de usted tendrá la culpa.

-Señora –dijo ahora Kinney jactancioso, no queriendo dejar el protagonismo al militar -, he matado a catorce hombres; con el marido de usted serán quince.

Y se echó a reír bulliciosamente.

Dudley la dejó regresar a la casa para que informara a McSween.

Rendición incondicional o muerte.

El abogado atisbó por una ventana dubitativo. Los soldados se habían acercado más en la calle, sin protección. Dudley los exponía desafiando a los reguladores a que dispararan.

-Si te rindes te matarán igual –comentó su esposa -, lo leí en sus ojos. A todos. No querrán testigos.

McSween no respondió.

Dos hombres vertían aceite de lámparas sobre los troncos apilados contra la pared del ala este.

Las manos de Billy se crisparon en el winchester. No se atrevió a dispararles por temor a que en la réplica alguna bala alcanzara a la señora Shield, que estaba a su lado. Impotente vio como arrojaban ahora un saco de virutas y astillas ardiendo. El fuego prendió rápido.

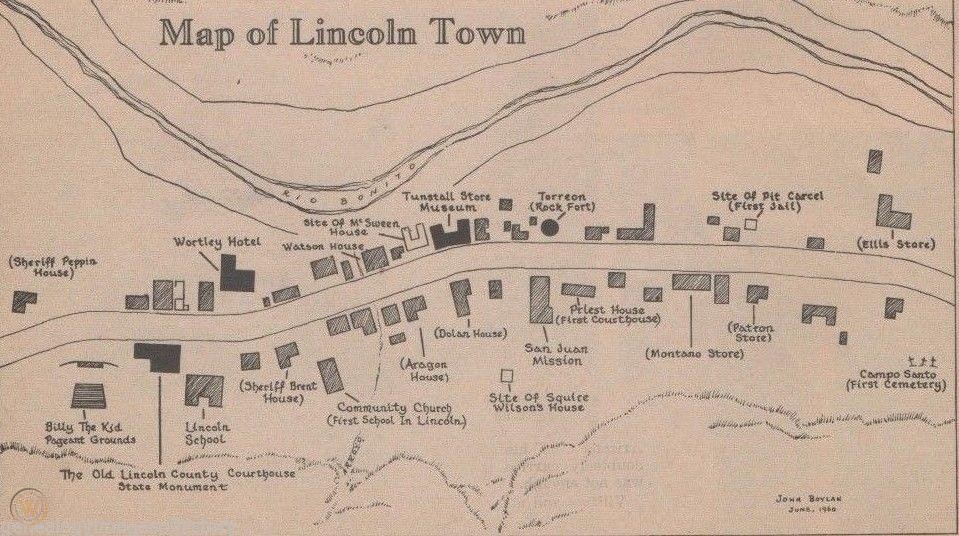

Mientras los hombres de Dolan se retiraban, un golpe de suerte: tres reguladores que habían abandonado la tienda de Tunstall al llegar los soldados, aún estaban por la zona y comenzaron a dispararles. Billy y Elizabeth Shield aprovecharon para apagar el fuego con calderos de agua.

El primer intento había fracasado.

Pasaban dos horas del mediodía.

Los sitiadores no habían conseguido ningún avance.

Dudley estaba tentado de ordenar la carga a sus soldados ante la inutilidad de los hombres de Dolan. Hasta la fecha se había contentado con tener la casa rodeada exponiendo a la tropa, dejando el trabajo sucio a los bellacos de ¿su patrón? Pero el día pasaba y no habían conseguido nada. Incluso, para su sorpresa, alguna vez alguien disparaba desde la casa con la suficiente puntería como para no tocar a sus hombres, pero sí imposibilitar que los de Dolan hicieran su trabajo.

Ordenó a los soldados que se acercaran más; cuanto más próximos más fácil de que les dieran.

Demasiado cerca; no podía disparar más.

Billy masculló.

Prendieron fuego al ala oeste al cesar los tiros de los defensores y esta vez no pudieron apagarlo ante los disparos incesantes de los secuaces de Dolan.

El fuego se propagó, pronto fue demasiado grande para poder extinguirlo. La suerte que tenían es que la casa era de adobe y las llamas avanzaban con lentitud.

-Es el fin –comentó Dudley enseñando los dientes a un Peppin serio.

Sabía que las llamas pronto obligarían a los reguladores a salir al exterior donde serían fáciles de abatir.

El fuego aumentaba, se extendía consumiendo el edificio. Para enlentecerlo lo más posible los sitiados vaciaron las habitaciones de muebles.

Un barril de pólvora explotó sin bajas. Con la explosión las llamas alcanzaron el ala este.

-Esa mujer no sale –murmuró de pronto Dudley.

Empezó a preocuparse.

Si las dos mujeres y los cinco niños morían en el incendio quizá sus superiores investigaran el asunto. Después de todo la excusa para su intervención había sido protegerlos. Si morían…

Paseaba incómodo visiblemente alterado.

-Dios mío, ¿por qué no sale esa mujer? –murmuraba temeroso ante la vista de sus subalternos.

La casa se había impregnado de humo pesado y espeso. Tosían, respiraban con dificultad, les escocía la garganta, les picaban los ojos, el rostro oscurecido de hollín. Uno vomitó.

McSween se vino abajo en un colapso mental completo. Se sentó en el suelo sosteniéndose la cabeza con las manos.

-¿Qué hacemos, Billy? –preguntó Yginio Salazar.

Éste le miró con extrañeza. El rojo de sus ojos irritados resaltando en su rostro tiznado.

-¿Me lo preguntas a mí?

El quinceañero señaló a un lloriqueante McSween con el dedo.

Billy apretó los labios hasta convertirlos en una línea ¡Hijo de la chingada! ¡Justo cuanto más falta hacía!

Todos estaban pendientes de él.

Paseó la vista por sus compañeros.

Quizá fuera su presencia de ánimo, quizá la sangre fría que mostraba siempre en los peores momentos, quizá la crisis nerviosa que anulaba a McSween… Ignoraba el motivo, pero todos lo consideraban el líder en aquel momento.

-De acuerdo –aceptó; no podían quedarse con los brazos cruzados -. No me pienso rendir, pero las mujeres y los niños han de salir de casa. Si alguno quiere acompañarlos, puede hacerlo.

-¿Por quién nos tomas? –preguntó Tom Folliard de mal humor.

-Acaso McSween…

-Lo matarán como a Tunstall –aseguró French -. Ha de seguir con nosotros.

-¿Señora? –preguntó Billy a Susan. Era una cuestión que debía decidir la esposa.

-Me gustaría que saliera conmigo, pero es cierto, lo matarán. Si tiene alguna posibilidad, por pequeña que sea, es quedándose.

Billy asintió con la cabeza. Se acercó a una ventana y asomó agitando parte de una sábana a modo de bandera blanca.

Dudley sonrió ufano, no había nada como el fuego para romper la resistencia. Mejor eso que no malgastar un obús, que iban muy caros.

Se sorprendió al comprobar que no se rendían.

-Conozco esa voz –dijo Peppin -. No es McSween, es Billy Bonney, ese que llaman Kid.

-Así que ese joven es el cabecilla de los reguladores –conjeturó Dudley.

-Al parecer. Yo creía que era Doc Scurlock, pero no, está claro que es Kid Bonney.

El malhechor sólo pedía que se permitiera salir de la casa a Susan, a su hermana y a los sobrinos.

Las mujeres y los niños.

Los daños colaterales que mancharían su brillante hoja de servicios.

Dudley suspiró aliviado.

Accedió.

-Estad alerta –dijo a sus hombres mientras veía salir a los evacuados -. Quizá intenten una salida desesperada aprovechando el momento. Si ocurre, disparad.

-Señor, alcanzaríamos a nuestros soldados.

-¡No me importa! ¡Descargad la ametralladora! Intentarán salir, lo sé, abusando de mi piedad, valiéndose de mis buenas intenciones. Es el único camino si no quieren arder con la casa ¡Fuego a discreción si asoman la nariz!