VIDRIERA ROTA (2)

Aguja de Marear

1976

49

El teléfono sonó varias veces mientras contemplaba perdidamente los automóviles, semiopacos por la suciedad de los cristales de la cabina. El aparato estaba rayado con algún punzón o punta de navaja y dos grafitis, un coño y un pene. La puerta no cerraba bien y alguien debía haber realizado sus necesidades por el olor y lo que pisó sin darse cuenta. Blasfemó.

Al final contestaron.

– Soy Mac.

– Mac, ¿cómo estás?

Oír la voz de Juan resultó reconfortante. Tenía una mezcla de alegría y dolor.

Mac se pasó la lengua por los labios.

– Bien, ¿y Quique? Me acabo de enterar -mintió sin fuerzas.

– Fuera de peligro. Tiene un tiro en la pierna y otro en el hombro.

Podía imaginarse el rostro de Juan. Esperó alguna recriminación, que su hermano le culpara a él por lo ocurrido. Pero no fue así. Juan no entendía el motivo, pero no lo relacionaba con él, y si lo hacía se lo guardaba para sí. Mac no supo qué era peor. No obstante agradeció la delicadeza.

Guardaba silencio. Ya no sabía qué decir. Deseaba colgar.

– ¿Qué tal la cárcel?

– ¿Eh?

– La cárcel.

Aún no sabía que había huido.

– Bueno… no es como estar en casa.

Mejor que no supiera que estaba libre.

Le habría gustado ir al pueblo, bueno, a Alcañiz, ver a su hermano, comprobar que estaba bien con sus propios ojos, quizá hasta pedirle perdón, pero aquello suponía arriesgarse, Tomás tendría vigilado el hospital como la casa de sus tíos. Además, cambió de pensamiento, decirles que estaba en la calle era agregar una preocupación a su familia.

– Oye, mira, no puedo hablar más rato.

– Lo comprendo -seguramente había un tiempo limitado en prisión para hablar por teléfono-. Cuídate. Tan pronto pueda iré a verte.

Mac colgó. Se dio cuenta que no había preguntado por su madre; tampoco era importante, sabía cómo debía sentirse, casi podía verla.

Permaneció un rato en la cabina, no tenía ganas de marchar, no tenía dónde ir. No, después de lo que acababa de descubrir, cuando se vio en aquel escaparate. El mundo se le vino encima. No había nada especial en aquella imagen reflejada. Un chico. Hematomas en el rostro, vaqueros, camisa con aquellas manchas marrones de sangre seca. Pero un chico que no destacaba de los demás, salvo los ojos. Quedó hipnotizado de ellos. Retrocedió de espaldas, asustado, entrando en la calzada y si no le cogen del brazo una moto lo había atropellado. El hombre le dijo algo, el de la moto un improperio. Pero él no oyó nada.

Seguía en la cabina, una madriguera con aquel olor, pero un refugio después de todo. Permanecería allí si fuera posible, si sirviera para algo. Pero sabía que era un sueño, el mundo sigue. ¿Qué hacía él en él? No era el suyo, no lo había buscado, no lo deseaba. Habría dado su vida por poder beber el agua de la fuente Baja con la tranquilidad y confianza de su niñez; cambiaría su alma por la de un condenado al infierno sólo para poder ver el suave cielo desde la cruz de San Pedro en San Macario, al borde del precipicio, con la inocencia del recién nacido; la mayor riqueza, de tenerla, con tal de revolcarse, sin preocupaciones, en la reseca arcilla del monte de Andorra.

Su pueblo.

Seguía siendo un bálsamo, como cuando era niño. Pero los años no dan la vuelta, no regresan, no podía cambiar ni una coma de su vida.

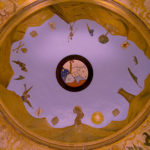

Allí, en la ermita, había un jeroglífico dedicado al patrón, el que llevaba su nombre. Algo como que a la muerte has dado muerte. No recordaba el resto. Ignoraba su significado. ¿Acaso San Macario había estado en un infierno y salido indemne? ¿Se había superado a sí mismo? ¿Y por qué sólo recordaba aquel trozo? El jeroglífico era más largo. ¿Cómo era?

Soldado fuerte…

a la muerte has dado muerte…

a la gloria alas has dado.

Algo así, no estaba seguro. Siempre se le había antojado un jeroglífico ridículo. Hoy… lo sentía como algo propio, como si estuviera destinado a él, no tenía nada de necedad. Pero él no era soldado, no era fuerte y mucho menos santo. ¿Y qué había de glorioso en su vida? ¿Qué mensaje podía haber en algo que tenía, al menos, trescientos años de antigüedad, poca imaginación y mucho de supersticioso?

– Oye, si no vas a telefonear, haz el favor de salir.

Miró extraviadamente a la mujer. Se fue.

– ¡Payaso! -oyó murmurar.

Ojalá fuera cierto. Ojalá hubiera un mensaje que le ayudara. El que se inventó el jeroglífico tendría alguna intención, dar a conocer algo a alguien, pero no a los demás.

A la muerte has dado muerte.

¿Estaba muriendo? ¿Estaba muerto? ¿Tenía que levantarse de sus cenizas como el ave Fénix? ¿Sobreponerse? ¿Pelillos a la mar? ¿Aquí estoy y no ha pasado nada?

Pero Quique estaba con dos tiros en el hospital.

Gabriel muerto.

El lo mató.

Quería seguir matando.

Así.

Escuetamente.

Fácil, ¿no es cierto?

Sencillo.

Como si lo hubiera hecho toda la vida.

¿Y usted a qué se dedica?

Asesino.

¿Profesional?

No, cuando me da.

Se sentó en una mesa de un bar, en la calle. Los codos en el tablero, la boca en los nudillos, aplastando los labios en movimientos cortos, compulsivos de izquierda a derecha. Los ojos brillantes mientras unas lágrimas se deslizaban por las mejillas.